前段时间,德达医院葛均波院士团队的巩雪医生接待了一位门诊患者,说最近总觉得喘得厉害,很担心自己的肺出了问题。巩医生问诊后却发现,患者以前没有老慢支肺气肿,而且在服用了平喘药物后,症状并没有改善。此外,患者有高血压、糖尿病,还长期吸烟。

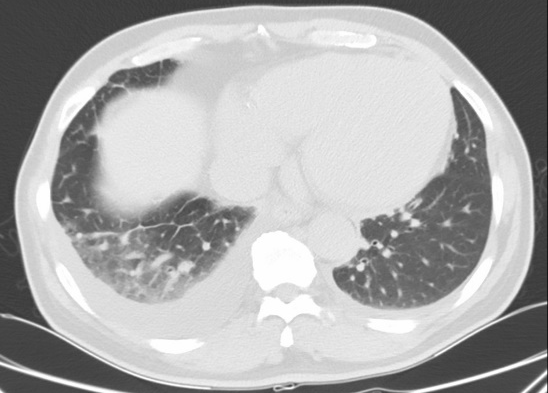

巩医生判断可能是患者的心脏出了问题,凭借丰富经验立刻对患者进行一系列检查,发现其心率很快,在110次/分左右,还跳得很不整齐,心电图提示“快房颤”,胸部CT发现肺里有积水,血清N末端B型利钠肽升高,心超则提示全心扩大,左室射血分数(LVEF)只有27%--健康人群的这个数值在55%以上。

据此,巩医生给出了心衰的诊断。

心电图提示:心房颤动伴快心室率

心超提示:心脏扩大,收缩活动减弱,二尖瓣中大量反流

胸部CT提示:双侧胸腔积液,肺淤血

对于上述的检查结果,患者很惊讶:为何心脏不痛不痒、只是最近有点气喘,却被诊断为心衰这种严重的疾病呢?

对此,上海德达医院葛均波院士团队的巩雪医生为我们带来了详细的解答:

一、什么是心衰?

心脏实际是一个收集和排出血液的“泵”,就像是一个发动机,推动着血液在血管里运转并输送全身。

当心脏负荷加重或心脏肌肉损伤时,心脏就像一只弹性减退的皮球,泵血功能降低,输出的血量不能满足器官及组织的需要,同时器官及组织中的血液也不能顺利地回流到心脏,我们称这种状态为心力衰竭,简称“心衰”。

它是各种心脏疾病的严重表现或晚期阶段,死亡率和再住院率居高不下。根据中国心血管健康与疾病报告2019,中国心力衰竭的患病率为1.3%,较2000年增加了 44.0%。中国目前有心力衰竭患者890万。

心衰非常常见的诱因是冠心病。当冠心病患者发生心肌梗死、缺血性心肌病,会导致心脏收缩、舒张功能减退,出现下肢水肿、胸闷气喘、乏力等症状,很多糖尿病患者、老年人患有冠心病,平时并无心绞痛症状,等到出现胸闷气喘等症状时已经发生了严重的心衰。不解决缺血问题,心衰很难纠正。

二、出现心衰怎么办?

一旦出现胸闷气喘、乏力、下肢浮肿等情况,应及时到医院就诊,明确诊断,寻找病因,并针对病因进行治疗。

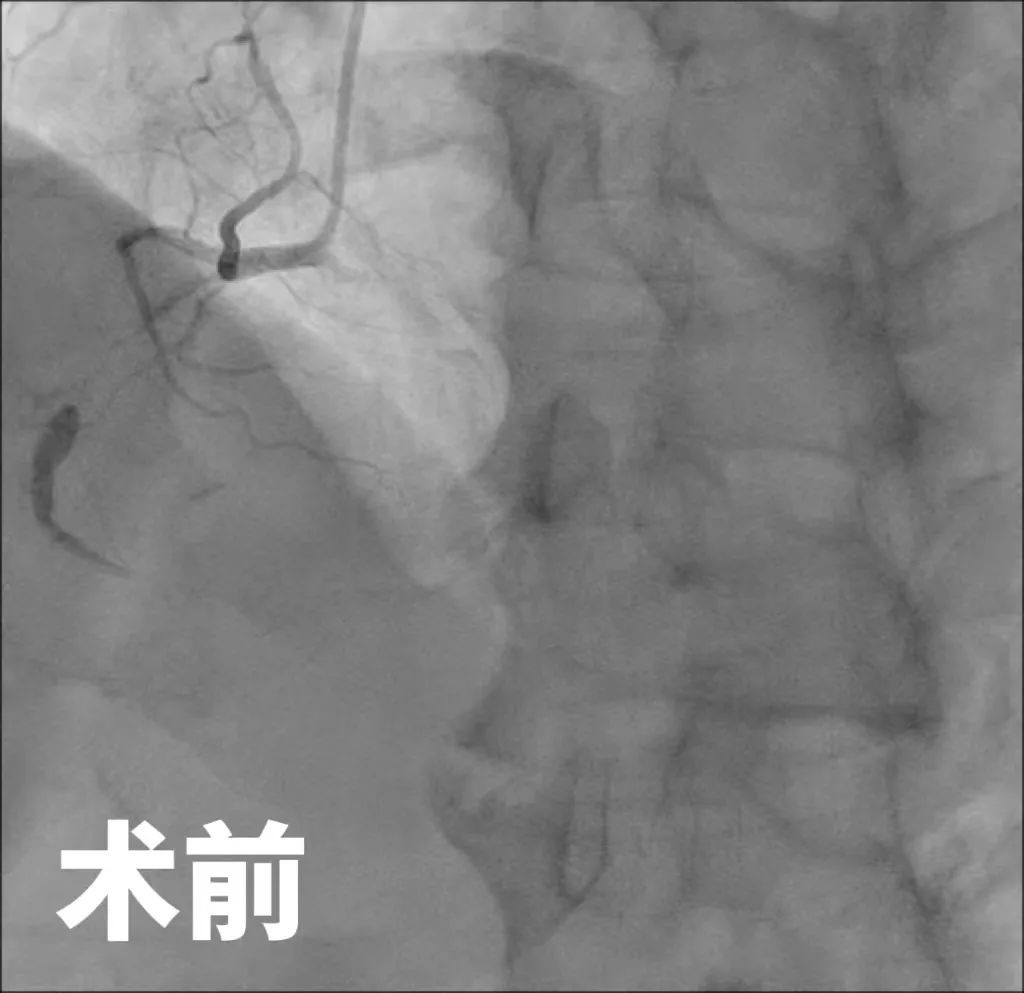

就像文章开头的那位患者,他有高血压、糖尿病、吸烟等危险因素,巩医生首先考虑他冠心病,住院后安排了冠脉造影检查,发现心脏三根主要血管(前降支、回旋支、右冠)里有两支(回旋支、右冠)都出现了闭塞情况。

冠脉造影提示右冠近段完全闭塞

支架植入后的右冠造影

针对病情,德达医院的葛雷教授给他开通了右冠,植入3枚药物支架,术后患者症状明显缓解,再配合医嘱进行规范的药物治疗、康复治疗和定期门诊随访(复查生化指标和心超等)。巩医生则在对患者的随访中,根据血压、心率等情况逐渐调整药物剂量,术后6个月患者心超提示左室射血分数已经恢复到55%,没有再出现胸闷气促症状,恢复了正常生活。

三、怎样预防心衰?

一旦出现心衰,5年生存率可能和恶性肿瘤相似,且容易复发。因此,巩雪医生提醒:有必要在慢性病阶段就对心衰的发展保持警惕,做好个人护理,防止其进展到心衰阶段。

干预手段主要包括两方面:其一对心衰危险因素进行干预;其二是对无症状性左心室收缩功能障碍的干预。

具体来说,可以从以下五个措施入手:

(1)重视慢性病的日常生活管控,积极降低血压、血糖,调节血脂。避免由高血压、糖尿病等引发的慢性心力衰竭。

(2)健康生活。规律饮食,戒烟戒酒,减重,保持良好的心态,适当进行体育锻炼。

(3)预防感冒。这一点很多人都料想不到,但却十分重要。因为,感染是引发心力衰竭的最常见诱因之一,而感冒不仅意味着呼吸道感染,也会导致人体免疫力下降,增加病患发展到心衰的可能性。

(4)调节水盐平衡。特别是夏季,心血管疾病患者要尤其注意控制食盐的摄入量。一旦出现身体长时间浮肿、体力和精神状态变差,容易疲倦、胸闷气短等,要及时到医院就诊,避免病情恶化。

(5)已经出现左心室收缩功能障碍的患者,无论有没有症状都要立即进行规范的改善心脏重构、降低氧耗等的药物治疗,尽可能降低患者严重心衰的概率。

四、上海德达医院如何进行心衰随访管理?

2021年发布的《中国心衰工作报告》中特别提出,长期以来,我国心衰患者缺乏长期随访管理。

随访管理,即通过对患者的健康指标跟踪记录,进行治疗方案调整、生活方式指导等,为心衰患者提供多方位的诊疗服务和教育,从而有效改善症状。

目前以心衰为代表的慢病防治与管理工作任重而道远。原则上,应在患者出院前进行全面评估,制订随访计划。出院后2周1次,病情稳定后1-2个月随访1次,超高危患者可考虑增加随访频率。

上海德达医院有健全的随访管理制度,多学科团队参与,为患者建立医疗健康档案:

(1)每位患者在院期间进行健康宣教,发放心衰患教手册和随访手册,评估6分钟步行距离或心肺运动测试,指导患者进行规范的药物治疗和适当的运动康复治疗。

(2)出院后2周电话回访,了解患者情况,并针对其生活方式进行指导管理。建议患者定期至心衰专病门诊随访,病情稳定后可在社区门诊随访。

参考文献:

[1] 中国心力衰竭诊断和治疗指南2018. 中华心力衰竭和心肌病杂志2018,2(4):196-225.

[2] 中国心血管健康与疾病报告编写组. 中国心血管健康与疾病报告2019概要. 中国循环杂志, 2020, 35(9): 833-854. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2020.09.001

[3] 中国心衰中心工作报告(2021)--心力衰竭患者的诊疗现况[J].中国介入心脏病学杂志,2022,30(05):328-336.

[4] 蒋天祥.慢性心衰的预防措施[J].幸福家庭,2020(12):93.