骨质疏松

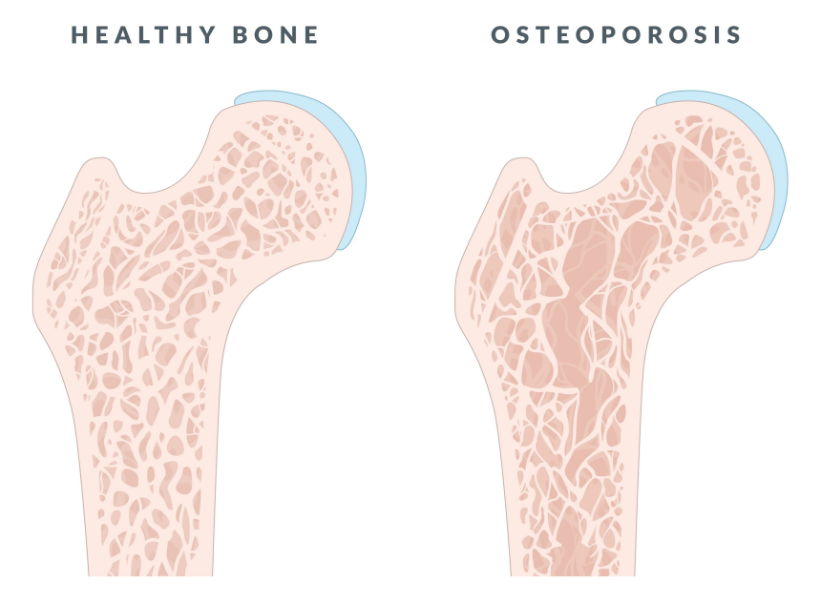

是一种以骨量低下、骨微结构损坏,导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性骨病。它多见于绝经后女性和老年男性,但因过度防晒,越来越多年轻人变得“脆弱”,也成为影响公众健康的重要问题。

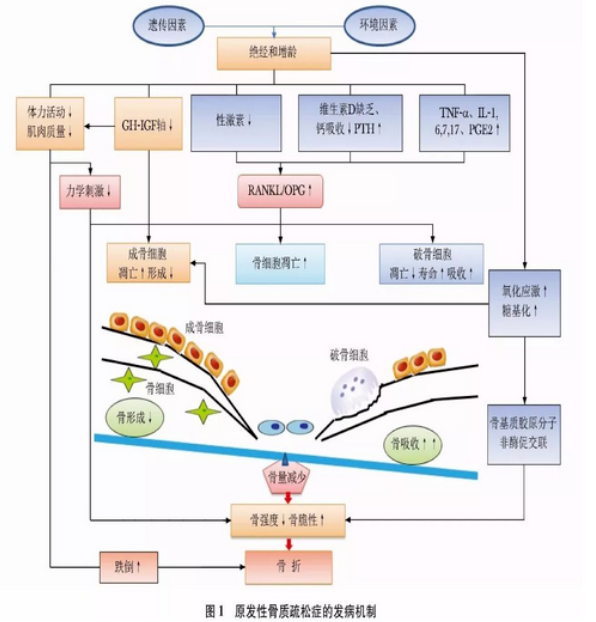

一.病因与危险因素[1]

骨质疏松的发生与多种因素相关,主要是骨吸收与骨形成的平衡被打破,骨吸收大于骨形成,导致骨量流失。

1.不可控因素

- 年龄:随着年龄增长,骨代谢逐渐失衡,骨量自然流失,尤其是70岁以上人群风险显著增加。

- 性别:女性绝经后由于雌激素水平骤降,骨吸收加速,骨质疏松发生率一般远高于男性(女性绝经后5-10年是高发期)。

- 遗传:家族中有骨质疏松或骨折病史者,患病风险可能变高。

2.可控因素

- 营养因素:长期钙、维生素D摄入不足,可能影响骨的矿化;蛋白质摄入不足也可能导致骨基质合成减少。

- 生活方式:缺乏运动(尤其是负重运动)可能会减少骨的刺激,导致骨量流失;吸烟、过量饮酒可能抑制成骨细胞功能,加速骨吸收。

- 疾病与药物:患有甲状腺功能亢进、糖尿病、类风湿关节炎等疾病,或长期使用糖皮质激素(如泼尼松)、抗癫痫药等,可能干扰骨代谢,诱发骨质疏松。

二.主要症状

骨质疏松早期通常无明显症状,被称为“沉默的疾病”,随着病情进展,可能出现以下表现:

疼痛:以腰背部疼痛最为常见,久站、久坐后加重,卧床休息后缓解;严重时可出现全身骨痛。

脊柱变形:椎体压缩性骨折是骨质疏松的典型并发症,可导致身高变矮、驼背(圆背畸形),严重者影响呼吸功能。

骨折:骨脆性增加,轻微外力(如咳嗽、弯腰、跌倒)都可引发骨折,常见部位为椎体、髋部、腕部(如“桡骨远端骨折”)。其中髋部骨折后果较为严重,可能导致长期卧床、残疾,甚至可能增加死亡风险。

三.诊断方法

临床上主要通过骨密度检测结合临床表现和危险因素进行诊断,常用方法如下:

1.骨密度检测:

双能X线吸收法(DXA),是诊断骨质疏松的“金标准”,可测量腰椎、髋部等部位的骨密度,直接反映骨骼的强度和骨质流失程度。[1]世界卫生组织(WHO)定义:

- 骨密度值较年轻人平均值低1个标准差(SD)以内为正常;

- 低1-2.5 SD为骨量减少;

- 低2.5 SD以上为骨质疏松;

- 低2.5 SD以上且伴有脆性骨折,为严重骨质疏松。

2.其他检查:

- 主要矿物质元素:钙、磷含量,参与骨骼形成与维持,反应机体代谢及酸碱平衡

- 25 - 羟基维生素 D(三项,通常指总 25 - 羟 D、25 - 羟 D2、25 - 羟 D3):维生素 D 是钙吸收和骨骼健康的 “关键调节因子”,25 - 羟基维生素 D 是维生素 D 在体内的主要储存形式,其水平直接反映机体维生素 D 的营养状态。[2]

- 促卵泡生成素(FSH):主要用于评估女性内分泌状态,间接反映雌激素水平,而雌激素对维持女性骨骼健康至关重要[1]

- 女性绝经后,卵巢功能衰退,雌激素分泌减少,FSH 水平会升高(绝经后女性 FSH 通常>25 IU/L)。雌激素具有抑制骨吸收、保护骨骼的作用,其缺乏是女性绝经后骨质疏松的主要原因(绝经后骨质疏松属于骨质疏松的常见类型)。

- 检测 FSH 可辅助判断女性是否处于围绝经期或绝经期,评估雌激素水平下降的程度,从而分析骨质疏松是否与内分泌变化(如绝经)相关,为治疗方案(如是否需考虑激素替代治疗评估)提供参考。 骨质疏松症套餐通过骨密度(直接评估骨骼状态)+ 钙、磷、维生素 D(评估骨代谢关键营养素)+ FSH(针对女性,评估内分泌调节因素) 的组合,全面排查骨质疏松的病因、风险因素及营养基础,为诊断、治疗(如补钙、补维生素 D、抗骨吸收药物等)和预后评估提供科学依据。

四.预防措施

骨质疏松的预防应从青少年开始,贯穿生命全周期,不同阶段采取不同的措施,将骨量流失风险降低:

儿童青少年:保证充足的钙和维生素D摄入,多进行户外活动和体育锻炼,构建较高的“骨峰值”(骨量的最大值,峰值越高,老年后骨量流失的缓冲空间越大)。

绝经后女性:因激素水平骤降,骨吸收加速,骨质疏松易高发,建议定期检测骨密度,尽早采取干预措施(如补充钙剂、维生素D,必要时使用抗骨吸收药物)。

老年人:保持健康生活方式,延缓骨量流失,重点预防跌倒,降低骨折风险,建议定期复查骨密度,及时调整治疗方案。

总之,骨质疏松并非“衰老必然”,而是可防可治的疾病,早期筛查和干预至关重要。建议绝经后女性、65岁以上男性、有骨质疏松家族史或相关疾病史者,定期进行骨密度检测,做到早发现、早治疗,降低骨折风险,提高生活质量。

参考资料:

1. 《原发性骨质疏松症诊疗指南(2017)》

2. https://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=8c4d13424ebc

● 全科科室介绍

上海德达心血管医院全科由国际全科医学训练及认证的医护团队组成,是一个面向社区与家庭,整合临床医学、预防医学、康复医学以及人文社会科学相关内容于一体的综合性医学专业学科;其范围涵盖了各年龄层、性别、各个器官系统以及各类疾病。提倡以患者为中心、以家庭为单位、以社区为范围、为个人及家庭提供长期负责式的健康管理服务。提倡疾病预防和健康管理的同时,为患者或疾病高危人群提供早期诊断和干预方法;及时有效处理急、慢性疾病。