15 年前,我接受了生物瓣膜置换手术;7 年前,又经历了二次手术。2025 年,四十多岁的我,被查出二尖瓣重度狭窄。在漫漫求医路上,我辗转多家医院,咨询无数专家,每一步都走得无比艰辛。面对复杂的病情,不同医生给出的治疗方案大相径庭,甚至有人建议我进行心脏移植。一次次奔波,就像在黑暗中摸索,看不到尽头,只留下满心的无力感。长期的折腾,让本就虚弱的身体更加不堪重负,连飞去美国手术的计划,也因身体条件不允许而被迫搁置。

对于这样的大型手术,医生团队、支持团队、科室协作,以及软硬件设施等方面,都需要综合考量。说实话,虽然我早就知道德达医院,家里一些头疼脑热的小毛病也多次在这里就诊,但在这次危急的大型手术求医过程中,德达就像是我最后的希望。幸运的是,我紧紧抓住了它。

垂直领域的专业权威

3 月中旬,我在德达做心脏超声检查时,李欣主任一眼就判断出我的情况已经十分危急,当即要求我立刻入院。可当时我自我感觉良好,甚至还能开车外出,便想着再等等,还和医生开玩笑说 “让我出去溜达一圈”。没想到,病情发展得比想象中更快。

3 月底,我第一次去看孙院长的门诊。至今难忘,我忐忑地问孙院长:“我这病还有救吗?” 原以为会得到和之前一样,诸如 “你这个病情很复杂……” 的回复,可孙院长却用一种能让我放轻松的语气,有条不紊地向我介绍治疗方案,让我住院,安排手术,还叮嘱尽早入院、尽早手术。那种轻松的态度,让我一时觉得有些不真实,仿佛之前为了看病所受的那些苦都白费了。

后来,家人带着我的资料去北京阜外医院咨询,得到了和德达一致的治疗意见。那一刻,我悬着的心终于落了地,也坚定了选择德达的决心。4 月初,我拖着疲惫的身体住进了德达心外病区。

入院检查后,手术排期很快就定下来了。手术前一晚,我满心担忧,甚至还和身边的人调侃,自己是不是该写遗嘱了。护士小姐姐听后迟疑了一下,笑着安慰我:“这种手术在我们这儿真不算什么,比您复杂的病例多着呢!” 她的话简单却充满力量,一下子就驱散了我的恐惧。在德达专业的医疗团队眼中,这些手术就像日常的吃饭喝水一样自然,没有刻意夸大,也没有轻视。

通往健康的温暖驿站

术后,我被转入 ICU 进行监测。刚经历完手术的我,内心格外脆弱,一点点温暖都能让我感动不已。德达不仅在硬件设施上精心设计,充分体现对患者的尊重;在软件服务上,更是医者仁心尽显。从医生到护士、护工,每个人都值得称赞。

就拿一个小细节来说,护士知道我皮肤敏感,每次更换胶布时,动作都格外轻柔利落,轻轻按压着皮肤慢慢撕开。在 ICU 的几天里,我的皮肤完好无损,没有出现任何过敏反应。原本让人觉得冰冷的 ICU,因大家无微不至的照顾,成了我通往健康的温暖驿站,不舍告别。

非技术性的关怀

我选择了单人病房,在这里,我真切体会到了无需家属陪护的舒心。从各项检查、用药,到日常生活起居,护士们和护工阿姨都会全程贴心照料,这不仅减轻了我自己的负担,也让年迈的父母少了许多担忧。住在安静舒适的病房里,沐浴着春日的阳光,感受着生命的活力,一切都那么静谧美好,让我对康复充满期待。

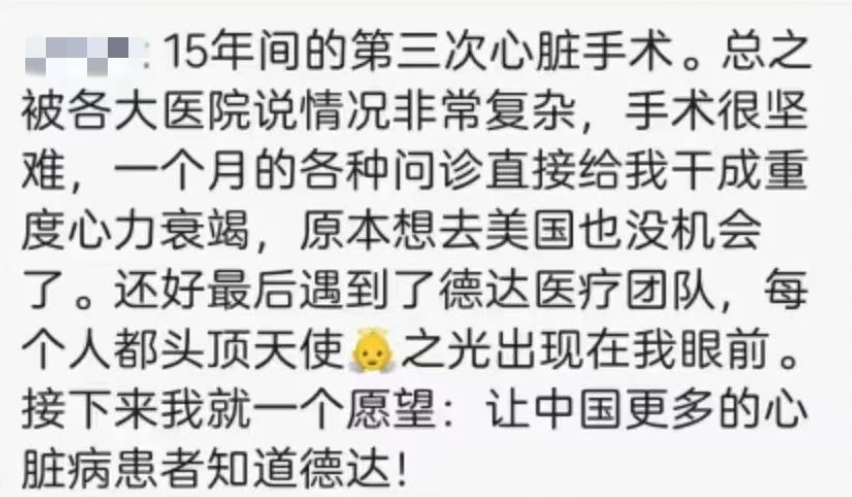

这次选择德达,给了我生的希望。在这里,我看到了希波克拉底誓言的完美诠释,医生们不仅治愈了我的身体病痛,还缓解了我内心的焦虑,更守护了我们对生命的敬畏。正如我在朋友圈所写