2025年年初,在德达医院手术中心的无影灯下,一场生命保卫战悄然打响。一位脊柱高度折叠的患者,体内却暗藏最大直径达86mm的腹主动脉瘤——这颗随时可能引爆的"炸弹",因骨骼畸形的叠加效应,使得手术风险极高。面对如此棘手的病例,我院心血管外科中心联合麻醉科、超声影像科、体外循环科组成的"特种作战部队",以毫米级的精准协作,完成了这场教科书级的高难度手术。

刀尖上的芭蕾-心血管外科

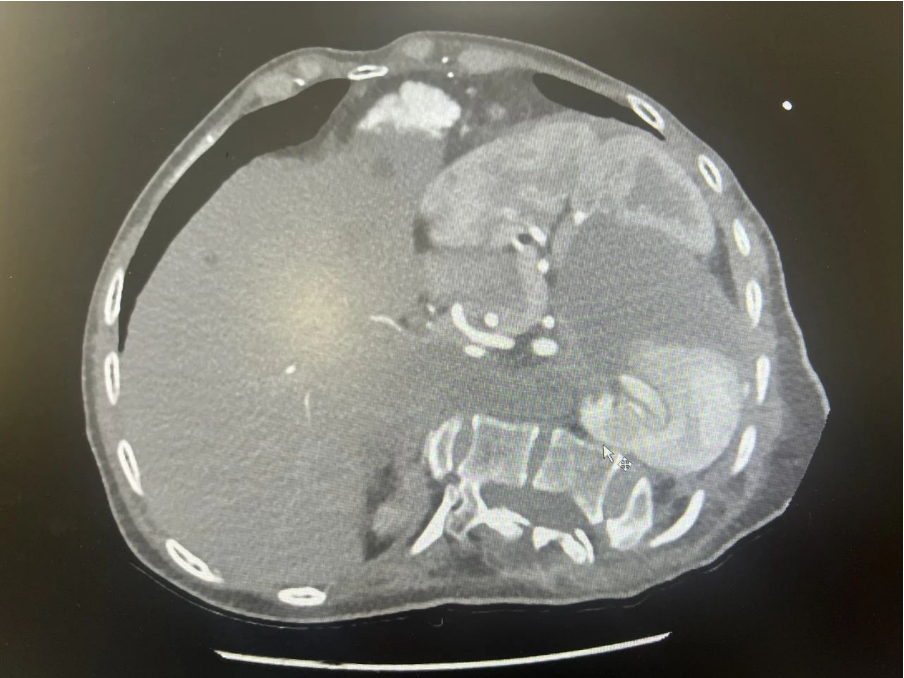

术前,孙立忠院长及心血管外科简锴陶主任结合CT影像及超声影像科李欣主任为病人行床旁超声定位检查结果,进一步明确手术路径及瘤颈位置。

在变形的躯体中重塑生命通道

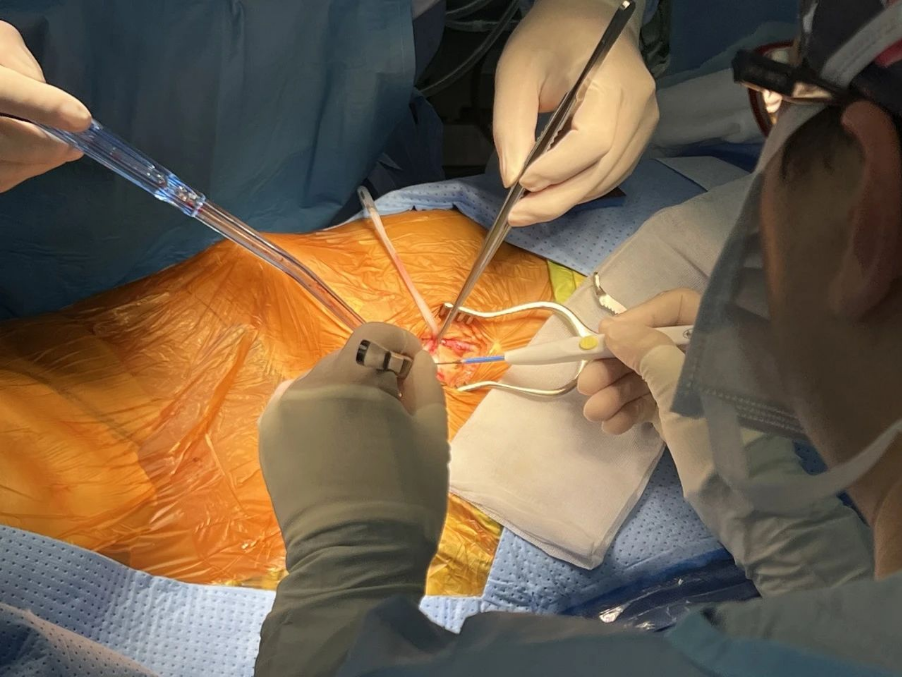

外科团队是这场生命保卫战的核心力量。患者由于脊柱侧弯,后凸畸形,腰椎更是近90度“折叠”,使其腹腔脏器严重移位,常规的手术入路完全行不通。孙立忠教授团队在术前结合CT影像结果,以及手术当日超声影像科李欣主任对腹腔各脏器的精确定位,结合患者自身条件,采用经腹直肌旁胸腹联合切口,凭借30多年主动脉手术的丰富经验,在复杂的解剖结构中,像修复古董瓷器般精细剥离瘤体,在5小时25分内,顺利为患者实施手术。

生命守望者-麻醉科

上图为患者术前血管CT影像

我院麻醉科医生团队,在王伟鹏教授的带领下,结合术前评估、病例讨论结果,以及患者实际情况,为患者制定了个性化全身麻醉方案,同时综合考虑多方面可能面临的风险及挑战,制定了详细的预防及应对措施。

在手术过程中,持续密切监测患者的生命体征以及手术进展,精准调整麻醉深度和药物用量。其中,最为关键的步骤是在胸主动脉阻断及开放时,麻醉科医生通过适当时机内精细的血管活性药物调控,维持血流动力学的稳定,避免血压剧烈波动,为外科手术创造良好的条件。

监测手段方面,考虑瘤颈位置较高以及患者脊柱严重侧弯,生理解剖位置异常,麻醉医生团队除了采取左桡动脉、左足背动脉穿刺置管测压,便于术中实时监测血压;同时在超声引导下行右侧颈内静脉穿刺分别置入8.5F三腔管和9F鞘管,便于必要时快速输血、输液;此外,麻醉团队采用可视喉镜联合双腔气管插管,保证在需要单肺通气时,实现单肺通气时氧合指数始终>400mmHg;并且通过TEE实时监测心脏收缩协调;使用自体血回输装置,以达到“滴血归仓”,尽量减少患者术中失血量,提高其自体血液回收利用率。

术中患者生命体征平稳,血流动力学相对平稳。术后24小时内,麻醉医生密切随访,关注患者的苏醒情况和疼痛管理,帮助患者平稳度过术后恢复期。

在德达医院,每一场成功的手术背后,都离不开多学科团队的紧密协作。其中,麻醉科医生作为麻醉管理的核心,发挥着举足轻重却又常被忽视的关键作用。麻醉医生团队可以说是手术背后的“隐形守护者”。

隐形导航员-超声影像科

透视之眼:

在这场手术中,超声科医生利用超声技术,为手术团队提供了关键的影像学支持。通过超声检查,精确地了解了动脉瘤的位置、大小以及与周围血管、组织的关系,帮助外科医生制定手术方案,同时也为麻醉科医生在血管穿刺等操作时提供实时引导,提高操作的安全性和准确性。

术前超声影像科李欣主任为病人行床旁超声检查,进一步明确各腹腔脏器位及瘤颈定位。

生命发动机-体外循环

在这场德达新高度的手术中,体外循环团队也严阵以待,随时准备应对可能出现的大出血等紧急情况,保障患者在手术过程中的血液循环稳定。

术中,采取肝素化后经股静脉插管,在体外循环支持下,与麻醉医生团队共同为患者的生命保驾护航。

术后:

在ICU团队护航下,患者术后12小时内拔除气管插管,24小时实现床旁坐立,各项生命体征平稳,术后第5天转回普通病房。当前患者恢复良好,已顺利出院。

在德达医院,多学科协作是医疗服务的核心。麻醉科医生作为这个团队中的关键一环,用专业和责任守护着患者的生命安全。未来,德达医院将继续秉持多学科协作的理念,不断提升医疗服务水平,为更多患者带来健康和希望。