孙立忠

中华医学会胸心血管外科学分会

候任主任委员

首都医科大学心脏外科学系主任

从事心血管外科临床工作40年

独立完成和指导下级医师完成心血管外科手术30000余例

是完成心血管外科手术例数、病种类型国内排名领先的专家之一

成为冒险家

主动脉,人体中最重要、最粗大的血管,形状像极了大大的“?”号。它从心脏的左心室发出,经由胸部、腹部,终止于双腿,主要作用,是给人体各个主要脏器供血。而主动脉一旦破裂,就像体内“山洪暴发”,患者的生命可能会在几分钟内结束。

主动脉疾病,其高死亡率、低治愈率[1],曾一度令全世界的医者为之沮丧。而上百万人的存在中,总有“冒险家”的身影,他们不仅改变了患者的命运,也重新定义了医学的边界。本期主人公——孙立忠同样经历着医者人生、心路、志向的起起伏伏,在布满风雨的道路上走得亦步亦趋。他同时相信,关键性的事情,总是在关键性时刻成功的。

1978年,孙立忠小心翼翼怀揣着家人凑上的生活费,第一次独自离家远行,成为了白求恩医科大学的一名学生。在这里,孙立忠第一次感受到了医学的魅力。

“我念书的时候,有一个同学突然接到信息说要让他去处理哥哥的后事,大家都觉得不可思议。他哥哥比他大不了几岁,怎么会突然死了呢?他去处理哥哥后事的时候,又紧张得死在那儿了。我们这就觉得太可怕了。问题是他们家还有一个妹妹,两个哥哥都死在那儿,妹妹在家里一着急也死了。一个礼拜时间,三个孩子都死了,后来一做尸检,才知道是家族性肥厚性梗阻性心肌病。所以为什么后来我一毕业的时候,就选的是心内科。就觉得心脏这事太神奇了,也太可怕了。但正是因为它可怕,我们才要想办法。”——孙立忠采访

1983年,孙立忠从医学院毕业,如愿成为阜外医院的一名医生。若干年后,他回望这段记忆,才发觉属于他人生的大风大险,他不仅浑然未觉,甚至可能主动寻得其门而入。这注定是一个属于“少数人”的故事。

“当时一做大血管手术,手术室地下都是血啊。所以病人很少能活过来,活过来截瘫的风险也特别大。”——孙立忠采访

我们不知道,孙立忠和同事们如何面对着一次又一次这样的沮丧。但在下一个挑战到来时,我们看到,他依然迎难而上得无比坚决。

“我们做医生的一定是尽心尽力去做,至于结果能不能好,你不要给自己设定一个必须的目标。你说要求必须得治好,那我一定挑轻的,挑好做的,肯定都能治好。那这样重的怎么办?疑难的谁来?总得有人去出手相救。”——孙立忠采访

走向世界的“孙氏手术”

主动脉夹层手术显著难点,即停止重要脏器供血。传统手术方式,弊病就是血管缝合、替换用时过长。

2003年,孙立忠借鉴介入治疗理念,研发出支架人工血管和输送装置,开创了“孙氏手术”,也就是主动脉弓替换加支架象鼻手术。国际医学界顿时兴奋起来,因为“孙氏手术”一举解决了重要脏器的保护问题,非常大程度上缩短了缺血时间。

“这个技术的成功是我们中国主动脉外科的一个重要里程碑。它改变了我们中国主动脉弓治疗的策略,改变了我们中国主动脉外科脏器保护的观念和血液保护的观念。我觉得这个是非常重要的。”——孙立忠采访

“孙医生是主动脉手术的先驱,几十年来一直为人所知。他是一个非常沉着的人,但是他的精确和高效,都是对心脏外科医生来说很重要的特征。”——美国芝加哥西北大学心胸外科医生S.Chris Malaisrie

攻克人体“谜地”

在中国,如今每年有300万人死于心血管疾病,其中极为凶险的,仍是主动脉疾病。加之中国人口老龄化问题严峻,心血管疾病发病率急剧上升,极端的现状,同时考验着患者和医者。

张洋(化名),这个年轻人21年的生命历程中,充满了苦难与奇迹,此前已经历过2次手术。他罹患一种极其罕见的疾病,被称作——马凡综合征。

这是一种遗传性的结缔组织疾病,患者多数四肢细长、高度近视,严重者会有先天性骨骼和心血管的畸形。随着生长发育,患者多数会在中青年出现严重的心血管损伤,出现主动脉夹层或主动脉瘤,危及生命。不仅如此,这种疾病有着较为明显的遗传倾向,在孙立忠的职业生涯里,曾先后给一家七口人做过手术。

“我曾遇到过一位来自宁夏的女患者,她是马凡综合征患者,在住院期间动脉瘤破裂不幸去世,这对她的家庭而言是巨大的打击,因为她正处于青壮年。”——孙立忠采访

“类似的情况不止一次发生,我还遇见过一对姐弟,弟弟确诊后来医院手术,姐姐陪同他前来。但在弟弟住院期间,姐姐却在院外遭遇了动脉瘤破裂的意外。”——孙立忠采访

张洋(化名)的母亲同样患病,同样经历过手术。张洋(化名)不想对病魔示弱,露出任何胆怯,他要大胆接受第3次考验。

如今,这个年轻大男孩的主动脉情况非常糟糕,动脉瘤随时可能破裂,手术迫在眉睫,而前两次手术造成的粘连,也使本次手术难度递增。

松懈不得!孙立忠即将挑战血管外科最为复杂的手术之一——胸腹主动脉替换手术。接下来的8个小时里,他将集中精力,处理张洋(化名)胸腹主动脉的病变,重建多个重要脏器的血管。决然挺过手术台上、人生路上的这场疾风骤雨。

常温下,人体重要器官的缺血耐受时间极其有限。一旦缺血时间过长,很容易导致患者术后出现各种并发症,甚至脑死亡。因此,孙立忠必须在“计时器”下精准操作,从而尽可能降低脏器损伤的风险。否则,不堪负荷的张洋(化名),或将面临下不来台的险境。

“一般来说脊髓缺血时间不能超过半个小时,超过了就有可能会截瘫。肾脏还有腹腔的重要脏器,可能会出现功能异常。”——孙立忠采访

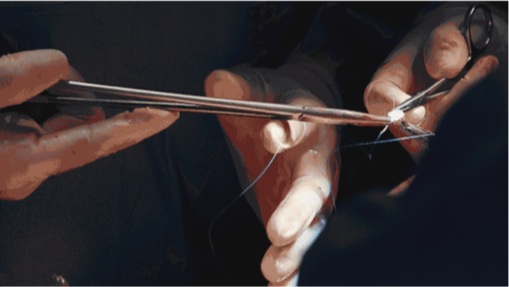

在体外循环的辅助下,孙立忠开始“逐一挑战”,吻合哪个器官的血管,就只阻断这一个器官的供血,其它器官仍由体外循环支持,确保每根动脉的缺血时间不超过半个小时。此刻的孙立忠,对时间以及自己的双手,都不会有半点宽容。

“我们大血管手术的特点就是,只要你脏器少缺血或者不缺血,患者预后就好。”——孙立忠采访

我们可能很难想象,就这样进出300余针,用去整整3个小时,孙立忠竟为张洋(化名)置换了整整60厘米长的人造血管。没有一个针眼漏血。此时,张洋(化名)的妈妈依旧在等待,她渴求从任何一个人那里,得到切近的、可见的、可触及的答案。

“病人能不能下了手术台,这是一个至关重要的问题,对患者来说是一条命。在手术台上我内心是非常紧张的,但可能大家都没看出来,就跟打仗是一样的。你明明知道敌人那边是100人,你这边只有80人,你能说吗?你能跟下边人说他们100咱们80吗?如果我在手术台上,我要是没有信心,你说别人还有信心吗?”——孙立忠采访

“他在全球范围内享誉专家之名,尤其作为杰出的外科医生备受瞩目。在中国这个人口众多的国家,他专注于治疗的主动脉及主动脉夹层疾病,仍亟待更多的医疗关注与救治。”——美国芝加哥西北大学心胸外科医生S.Chris Malaisrie

在孙立忠及一众医者的努力下,这场历时8小时的手术结束。手术中险象环生,但总算是承受住了暴风雨般的猛烈冲击。孙立忠希望,这个不愿妥协的阳光大男孩能躲过厄运的侵袭。

“白色城堡”中的生死场,是孙立忠每日必须面对的人生课题。他与死亡的接触如此频繁,却也从不妥协,坚守着“认真”二字,希望把患者心中无言的痛楚转化为切实的希望。每一步,都有突破,每一次,都心向往。

2003年在阜外医院工作的孙立忠,发明了“孙氏手术”,为世界的主动脉外科做出了“中国贡献”;2009年他调入北京安贞医院,带领团队建立了当时国内最大的主动脉疾病诊疗中心;2016年后,他仍旧有新的想法、新的理念,开启了全新尝试。冒险家的脚步,永不停歇,因为未知的世界总在前方。

参考文献:

[1].《中国心血管健康与疾病报告2023概要》, 国家心血管病中心,2024